suzukima– Author –

-

自動車とバイクによる交通事故の特徴や過失割合について

自動車とバイクによる交通事故では、無防備な状態であるバイク運転手が大けがをして賠償金額が大きくなるケースも少なくありません。 自動車とバイクとでは、自動車側の過失が大きく認定されやすいです。自動車を運転する場合、死角に入りやすく、スピードの予測もつきにくいバイクとの事故は十分に注意しなければなりません。 この記事では、自動車とバイクの交通事故に遭ってしまった際に知っておくべき「自動車とバイクの交通事故の特徴」や「過失割合の決まり方」などを紹介しています。 自動車とバイクによる交通事故の特徴 自動車とバイクによる交通事故の特徴 自動車の過失が大きくなりやすい バイクが任意保険に加入していないケースも多い 自動車の過失が大きくなりやすい 自... -

自動車同士による交通事故の特徴や過失割合について

自動車同士の交通事故では、基本となる過失割合が決められています。しかし、基本通りの過失割合が適用されるケースは少なく、実際には具体的な状況に合わせた修正要素を加えて、過失割合が決まります。 そのため、過失割合の交渉では、基本の過失割合だけでなく修正要素も重要です。修正要素の内容によっては、動いている自動車同士でも100対0の過失割合が認定されることもあります。 この記事では、自動車同士の交通事故に遭ってしまった際に知っておくべき「自動車同士による交通事故の特徴」や「過失割合の決まり方」などを紹介しています。 自動車同士による交通事故の特徴 自動車同士による交通事故の特徴 基本となる過失割合が決まっている 動いている車同士でも100対0のケース... -

弁護士費用特約を利用するメリットと「損をさせない特約」について

弁護士費用特約に加入すると、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれます。 「交通事故の示談交渉をどのように進めたら良いかわからない」「費用が心配で弁護士には相談できない」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。弁護士費用特約に加入していれば、そのような心配は必要ありません。 今回は、弁護士費用特約とは何かを紹介したうえで、利用するメリットを詳しく解説し、弁護士費用特約に加入していない方向けに当事務所が独自に提供している「損をさせない特約」についても紹介しています。 弁護士費用特約とは 弁護士費用特約とは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する際にかかる費用を保険会社が負担してくれるという内容の特約です。 弁護士費用... -

ドライブレコーダーが交通事故の賠償問題に与える影響

近年、ドライブレコーダーを搭載した車両が増加したことで、交通事故の示談交渉や裁判でドライブレコーダーの記録が利用されるケースも増えてきました。 ドライブレコーダーは、交通事故の裁判で証拠として利用できるのでしょうか。賠償問題にどのような影響を与えるのでしょうか。 今回は、交通事故とドライブレコーダーの問題について、そもそもドライブレコーダーを証拠として利用できるか、ドライブレコーダーの活用が有効なケース、ドライブレコーダーを証拠とする際の注意点などを解説します。 ドライブレコーダーは交通事故の証拠となるか 裁判の証拠については、「証拠能力」の問題と「証明力」の問題を分けて考える必要があります。 「証拠能力」は、裁判で証拠として採用され... -

頸椎(首)|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に頸椎に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令(以下「自賠法施行令」といいます)が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。 被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。 では、頸椎に後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、頸椎についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 頸椎とは 頸椎は、第1頸椎(環椎)から第7頸椎までの7個の椎骨から構成されて... -

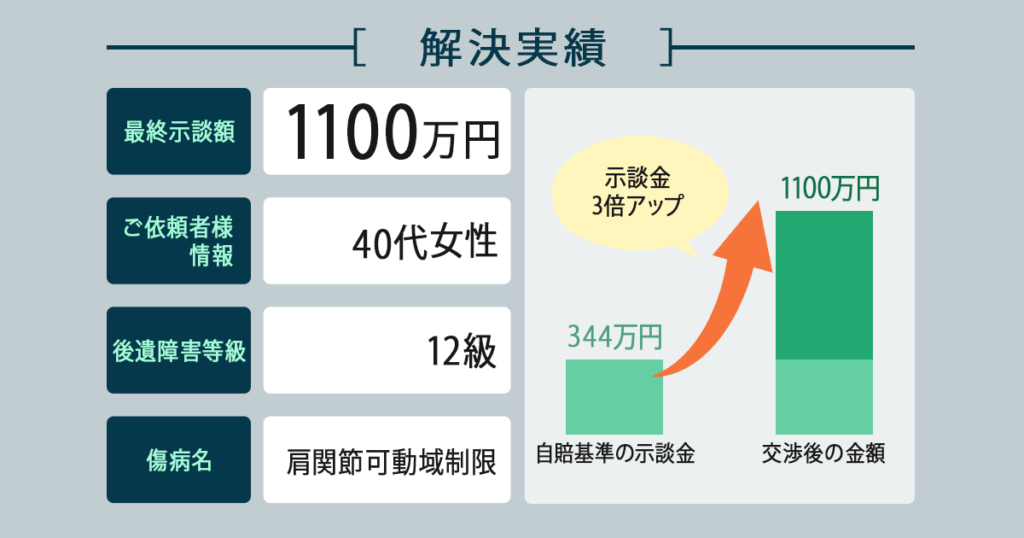

【解決実績】交通事故紛争処理センターへ和解あっ旋申し立て示談金1,100万円

事例詳細ご依頼者40代女性事故状況自転車対自動車受傷部位・傷病名肩関節可動域制限後遺障害等級12級自賠責基準の場合344万程度保険会社提示額提示前のご依頼のため無し最終示談額1,100万円依頼のタイミング治療中弁護士費用特約なし 事故の状況 ご依頼者様は自転車となります ご依頼者様が、自転車にて交差点に直進進入したところ、右側から自動車が直進進入して衝突したという事故です。 依頼内容 交通事故発生から解決までの流れ ご依頼者様は、相手方保険会社担当者との対応にお疲れになり、今後の示談手続きにもご不安を抱かれたことがきっかけで、ご相談にいらっしゃいました。 保険会社はあくまで営利企業です。営利企業である以上、できるだけ治療費支払いを下げて利益を最大に... -

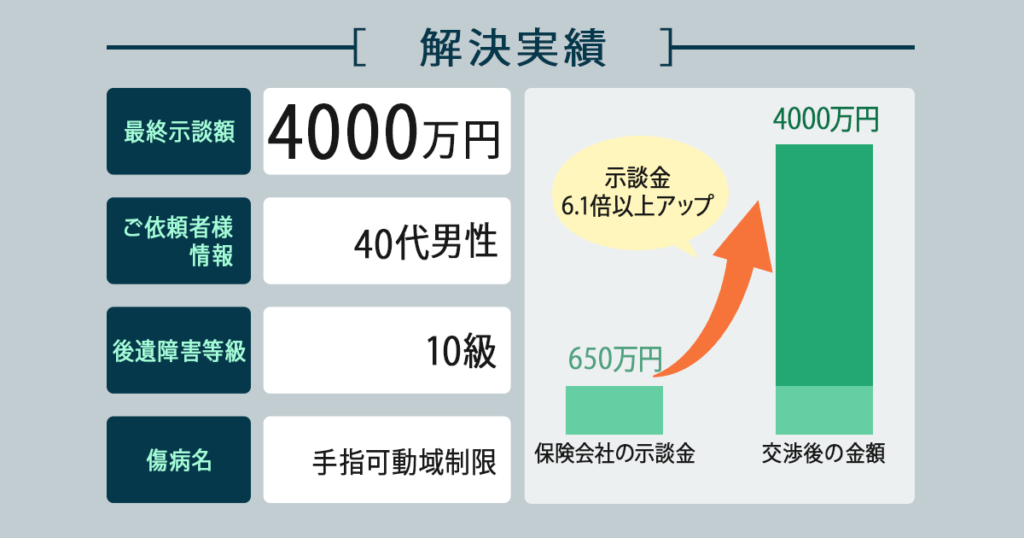

【解決実績】後遺障害逸失利益を認めさせ示談金4,000万円

事例詳細ご依頼者40代男性事故状況歩行者対自動車受傷部位・傷病名手指可動域制限後遺障害等級10級自賠責基準の場合650万程度保険会社提示額650万円最終示談額4,000万円依頼のタイミング保険会社提示後弁護士費用特約なし 事故の状況 ご依頼者様が歩行者となります ご依頼者様が、歩道を歩行中に、後方から進行してきた自転車と衝突したという事故です。 依頼内容 交通事故発生から解決までの流れ ご依頼者様は、保険会社が提示した金額が適正なものか判断がつきかねたことからご相談にお越しくださいました。他の事務所にもご相談されたとのことでしたが、当事務所の見通しの説明などにご納得いただき、ご依頼をいただきました。 対応と結果 今回のご依頼では、特に後遺障害逸失利益(... -

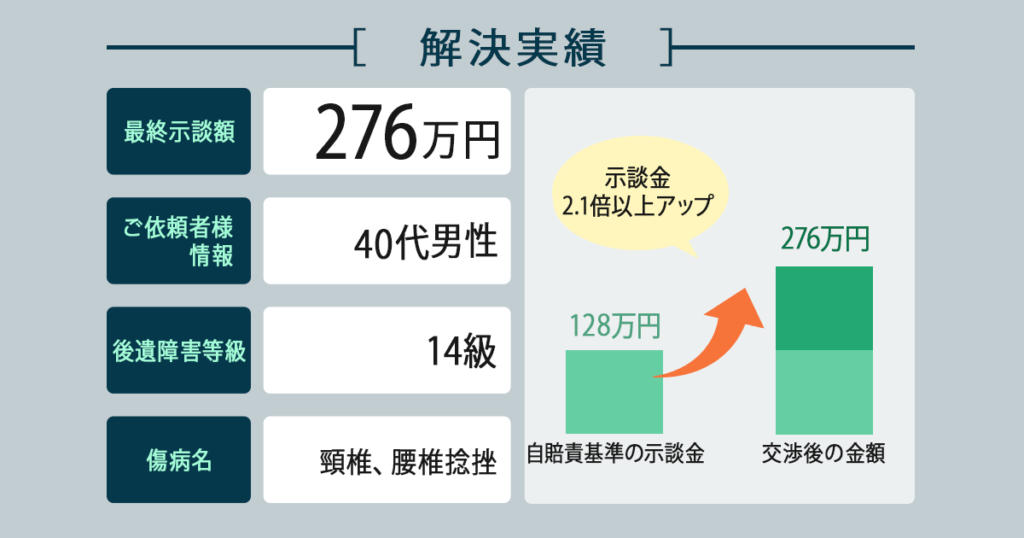

【解決実績】過失割合交渉を有利に進めて示談交渉をまとめました

事例詳細ご依頼者40代男性事故状況自転車対自動車受傷部位・傷病名頸椎、腰椎捻挫後遺障害等級14級自賠責基準の場合128万程度保険会社提示額事故直後からご依頼いただいていたため、ご依頼前の提示額はありません。最終示談額276万円依頼のタイミング事故直後弁護士費用特約あり 事故の状況 ご依頼者様が自転車となります ご依頼者様が、信号機のある交差点を、対面信号が青色であることを確認してから横断したところ、右折してきた自動車と接触したという事故です。 依頼内容 交通事故発生から解決までの流れ ご依頼者様が加入されていた自動車保険に弁護士費用特約があったことから、事故直後からご依頼をいただきました。 https://toyohashi-law.com/traffic/special-agreement 事故... -

半月板損傷|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に半月板損傷の後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償額が大きく違ってきます。 被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。 では、半月板損傷の後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、半月板損傷についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 半月板とは 半月板とは、膝関節の大腿側の軟骨と脛骨側の軟骨の間にあるC型をした繊維軟骨のこ... -

腰椎捻挫|後遺障害認定のポイントは?

交通事故で腰椎捻挫の傷害を負い、症状固定時に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。 被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。 では、腰椎捻挫の後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、腰椎捻挫についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 腰椎捻挫とは 腰椎捻挫とは、腰の骨である腰椎が外部からの強い衝撃により、骨の周囲にある筋肉... -

視力障害|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に視力障害の後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。 被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。 では、視力障害の後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、視力障害についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 眼の後遺障害 眼の後遺障害には、眼球の障害と眼瞼(まぶた)の障害があります。視力障害は、眼球の障... -

手指の後遺症 | 後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に手指に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。 被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。 では、手指に後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、手指についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 手指の呼称 手指は、一般的に、親指、人差し指、中指、薬指、小指と呼ばれています。本稿では、上述した「後遺障害... -

下肢(脚)の後遺症|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に下肢に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。 被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。 下肢に後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、下肢についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 下肢とは 下肢とは、股関節、ひざ関節、足関節と足の指部分をいいます(ただし、本稿では、足の指部分を除いて説明します... -

上肢(腕)の後遺症|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に上肢に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令(以下「自賠法施行令」といいます)が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。 被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。 上肢に後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、上肢についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 上肢とは 上肢とは、腕を支えている肩関節、鎖骨から上腕、手指までをいいます(ただ... -

失業中でも休業損害を請求することはできますか?

失業中に交通事故を起こしました。求職活動も中止せざるを得ず、生活費を稼げず困っています。休業損害を請求することはできますか? 失業中であっても条件を満たせば休業損害を請求できる場合があります。 失業中で収入がない状態で交通事故に遭った場合でも休業損害を請求できる場合があります。 しかし求職中の方は収入がない状態のため休業損害でもめることが多いです。なぜなら、休業損害というものは事故による怪我の治療(入院や通院)によって働くことができず、収入が減ってしまったことによる損害のことをいうためです。 失業中であれば収入がそもそもないために基本的に休業損害は認められません。しかし、いくつの条件を満たすケースでは認められることがあります。揉める... -

脊髄損傷|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に脊髄損傷の後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令(以下「自賠法施行令」といいます)が規定する後遺障害等級表(別表第1・第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。 被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。 では、脊髄損傷の後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。この記事では、脊髄損傷についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 脊髄損傷とは 脊髄損傷とは、交通事故などを原因として脊髄が... -

むちうち症|後遺障害認定のポイントは?

交通事故でむちうち症になり、症状固定時に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令が規定する後遺障害等級表(別表第2)の12級13号(以下、単に「等級12級13号」といいます)または14級9号(以下、単に「等級14級9号」といいます)に該当するかが問題になります。 被害者は、どちらの等級に該当するかによって、得られる損害賠償金額が大きく違ってきますので、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが極めて重要になります。 そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれます。では、むちうち症になった場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。この記事では、むちうち症についての基本的な説明および後遺障害認定のポイン... -

遷延性意識障害|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に遷延性意識障害の後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令(以下「自賠法施行令」といいます)が規定する後遺障害等級表のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が違ってきます。 被害者にとって、適切な後遺障害等級認定を受けるということは非常に重要です。また、そのためには交通事故に強い弁護士に依頼すべきだと言われています。 では、遷延性意識障害の後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。この記事では、遷延性意識障害についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。 遷延性意識障害とは 日本脳神経外科学会は、脳損傷を受けた後で以... -

高次脳機能障害|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い頭部を強打した場合に、高次脳機能障害が残ることがあります。高次脳機能障害は交通事故以外でも起こりますが、この記事では交通事故によって高次脳機能障害が残った場合について紹介しています。 交通事故で受傷し後遺障害が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」といいます)が規定する後遺障害等級表のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金額が大きく違ってきます。 被害者にとって、適切な後遺障害等級認定を受けるということは極めて重要です。また、そのためには交通事故に強い弁護士に依頼すべきだと言われています。 では、高次脳機能障害が残った場合、後遺障害等級のポイントは何なので... -

勤務中の交通事故で労災保険を使うメリット・デメリット

勤務中の交通事故で負傷したときには、労災の対象となるため労災保険を使うことができます。交通事故の治療については、加害者の加入する任意保険や自賠責保険が利用されることも多いでしょう。 労災保険は任意保険や自賠責保険とどのような違いがあるのでしょうか。労災保険を利用するメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。 この記事では、労災保険の仕組みについて簡単に触れたうえで、労災保険を使用するメリット・デメリットを解説します。交通事故の治療で労災保険を使うべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。 労災保険とは 労災保険は、業務や通勤を理由とする労働者の負傷や死亡などに対して給付される保険です。 事業者が労働者を雇う際には、... -

交通事故紛争処理センター利用のメリット・デメリット

交通事故紛争処理センターは、交通事故の損害賠償問題で困っている人を無料でサポートしている公益財団法人です。交通事故の示談交渉が上手く進まない場合、交通事故紛争処理センターを利用することで示談を成立させられる可能性もあります。 交通事故紛争処理センターではどのようなサポートをしてくれるの?利用するメリットやデメリットは?などと気にされている方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、交通事故紛争処理センターとは何かについて紹介したうえで、どのようなサポートをしてくれるのか、利用するメリット・デメリットなどを詳しく解説します。交通事故紛争処理センターを利用すべきかお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。 交通事故紛争処理センターとは 交通... -

整形外科ではなく鍼灸接骨院に通っても良いですか?

人身事故の被害に遭いました。整形外科ではなく鍼灸接骨院などに通いたいのですが、問題ありませんか? 鍼灸接骨院に通うことは問題ありませんが、鍼灸接骨院のみに通うのではなく整形外科と併用の通院が原則となります。医師から通院の指示を貰った上で通うようにしましょう。整形外科への通院を基本として補助的に鍼灸接骨院に通ってください。 整形外科と併用の通院が原則 交通事故に遭い、怪我を負った場合、鍼灸接骨院のみの通院ではなく、まずは整形外科へ通院をされることをおすすめします。 交通事故に遭った場合、身体にはさまざまな怪我や痛みが生じる可能性があります。たとえば、首や背中の捻挫、打撲、骨折などが挙げられます。これらの症状は放置すると慢性化し、日常生... -

自転車同士による交通事故の特徴や過失割合について

2000年以降、自転車関連事故の件数は減少していますが、全交通事故に対する自転車事故の割合は増加しています。 警視庁交通局データより作成 自転車の運転には免許取得の必要性がないため、交通ルールを学んだ大人だけではなく子供や学生も多く利用しています。そのため、自転車事故の加害者は16~18歳が最も多くなっています。 自転車側が加害者となる交通事故の場合、加害者が保険に加入していないことも多いため、保険会社が介入することなく当事者同士で話し合いをする必要があります。そのため、「過失割合はどれくらいなのか?」「損害賠償はいくらもらうか?」などで揉めることがあります。 この記事では自転車事故に遭った際に知っておきたい「自転車事故の特徴」や「過失割合の... -

交通事故の逸失利益とは?計算方法を具体例付きで紹介

事故が無ければ将来得られたはずの利益のこと逸失利益と呼びます。逸失利益には2種類あり、交通事故に遭い後遺障害が残った場合に請求することができる「後遺障害逸失利益」と、被害者が死亡した場合に遺族が受け取ることが出来る「死亡逸失利益」があります。 交通事故により仕事や家事へ影響が出ることが予測されます。その影響によって収入が減少するリスクを評価し、減収分を損害賠償として請求することができます。 この記事では「後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の解説と計算方法」を紹介しています。 後遺障害逸失利益 後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ本来得られたはずの利益のことです。 交通事故により怪我をして治療を続けるも完治せずに、後遺障害が残ってし... -

人身事故扱いにするメリットは?物損事故との違いは何?

交通事故に遭い怪我をしました。打撲程度で大きな怪我はありませんでしたが、加害者から「人身事故にしないで欲しい」と懇願され対応に困っています。どのように対応すればよいですか? 人身事故にすると警察の実況見分など面倒事が増えますが、怪我をしたのであれば人身事故として届け出ることをおすすめします。怪我をした場合は原則人身事故扱いとなります。治療して怪我が完治すれば大したことではなかったと思うこともできるかもしれませんが、問題は後遺障害が残ってしまった場合です。人身事故ではなく物損事故扱いにしていたせいで「大した怪我ではなかった」と判断される可能性があります。 人身事故と物損事故の違い 交通事故の内、傷害や死亡を伴う事故を人身事故と呼びます... -

交通事故の休業損害とは?計算方法やいつ貰えるのかなどを紹介

交通事故被害者になった場合治療を最優先にしたいところですが、「仕事をしなければ生活ができない」という方も多いことかと思います。 交通事故による怪我によって仕事を休まざるを得なくなった場合には、減少した収入分を加害者に請求することができます。この減少した収入のことを休業損害と言います。 休業による損害が大きい場合や、休業日数が長期にわたる場合には、適正な休業損害を受け取るためにも弁護士に依頼することをおすすめします。 この記事では、「休業損害とはどのようなものか?計算方法やいつ貰えるのか」や「自賠責保険で気を付けたいこと」について紹介しています。 休業損害とは 休業損害とは、事故により仕事を休まざるを得ず減少した収入のことです。 休業損... -

保険会社から「治療費打ち切り」の催促が来たらどうすれば良い?

保険会社から「治療期間が長いので治療費を打ち切ります」と連絡を受けました。まだ症状は完治しておらず通院を続けたいのですが、どのように対応すればよいですか?これ以上治療費はもらえないのでしょうか? 治療がまだ必要であればその旨を保険会社に伝えて交渉してください。保険会社への交渉材料として1.主治医の意見(治療がまだ必要で症状が改善傾向にあるという意見)、2.治療終了見込みを伝える、等があります。それでも「治療費を打ち切る」と言われた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。 治療費の打ち切りとは 治療費の打ち切りとは、加害者側の保険会社が被害者の治療費の立て替え払いを停止することです。治療費打ち切り後治療を継続する場合は、自費で治療を続... -

後遺障害等級とは?1級~14級の症状と慰謝料はいくら?

交通事故による怪我が完治した場合は良いのですが、治療を受けても完治せずに症状が残った状態で症状固定となってしまった場合は、後遺障害等級の認定の申請手続きをすることになります。 症状固定とは、まだ治っておらず症状は依然として残っているものの、これ以上治療を行っても治療効果が期待できない状態を指します。 後遺障害等級が認定されることで被害者は2つの損害賠償が認められることになります。 後遺障害慰謝料 逸失利益 後遺障害等級が何級かによって「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の金額が大きく異なります。この記事では「後遺障害と損害賠償の種類」「後遺障害等級の認定の流れ」「後遺障害等級別の症状と損害賠償額」について紹介しています。 後遺障害とは 後遺... -

交通事故慰謝料は弁護士基準が最も高い!!他の基準との比較

交通事故慰謝料には3つの基準があることを知っていますか? 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準) 交通事故被害者になると加害者(相手)側の任意保険会社と示談交渉をする必要があります。どの基準によって慰謝料算定をするかで被害者が受け取ることができる慰謝料額が大きく異なります。 3つの基準のうち弁護士基準によって慰謝料算定をするのが最も受け取る金額が高くなります。交通事故は心身ともに大きなストレスを受けます。起きた事故・被害は元に戻すことはできませんが辛い思いを清算するためにも、最も慰謝料額が高くなる弁護士基準で適正な慰謝料額で示談交渉をすることをおすすめします。 この記事では「交通事故慰謝料の種類」と「3つの交通事故慰謝料算定基準」に... -

交通事故発生から解決までの流れと弁護士へ依頼するタイミング

交通事故に遭遇することは、多くの人にとって何度もあることではありません。いざ自身が事故の被害者となった際、突然の出来事にパニックになり、何をどうすれば良いか分からないというのが実際のところです。 事故直後の対応から、治療、保険会社との交渉、後遺障害に関する手続きに至るまでの一連の流れは、情報が不足していると圧倒されてしまうものです。特に、重傷を負い、将来にわたって影響を受ける可能性がある場合、強いストレスを感じることかと思います。 この記事では、交通事故被害者向けに「交通事故発生から解決までの流れと弁護士に依頼すべきタイミング」について紹介しています。 交通事故発生 安全確保を図る 警察に連絡 相手の身元の確認 現場の写真を取る ドライ... -

知らないと損する!!交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

過失割合100対0の交通事故被害に遭った場合、被害者自身が示談交渉をする必要があります。加害者が保険会社に加入している場合は、保険会社とやりとりをします。 一般にはあまり知られていないことですが、任意保険に加入していても過失割合100対0の被害者となった場合には、あなたの加入している保険会社は何もしてくれません(何もできません)。 人生で交通事故の被害者になる方は少ないでしょう。一方で、あなたと示談交渉をする保険会社は毎日毎日、示談交渉をしているプロです。 電話口では優しく体を労ってくれる保険会社も本心では「できるだけ保険金の支払いを安くしたい」と考えています。保険金を適正に受け取るためには、弁護士に交渉のサポートを依頼することをおすすめしま...

12